|

Der verhängnisvolle Skythe VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Christoph Willibald Glucks "Iphigenien" (Iphigénie en Aulide, Iphigénie en Tauride) sind zusammen eine mächtige musiktheatralische Herausforderung wie Les Troyens von Berlioz oder Wagners Ring. Die in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Paris viel bewunderten und heftig umstrittenen Reformopern waren vor knapp 20 Jahren von Gary Bertini zum Einstand seiner Opernintendanz in Frankfurt an einem einzigen Abend (szenisch glücklos) gebracht worden - ein ehrgeiziges, aber auch etwas verrücktes Unterfangen, denn eine fünfstündige Gluck-Sitzung bedeutet selbst für Wagnererprobte: volle Härte. In Darmstadt nun wurde der ideale Aufführungsmodus gefunden für die komplementären Stücke: zwei separate Vorstellungen (in der für ihre Reform-Wucht signifikantesten französischen Version) an aufeinander folgenden Abenden (das wird auch für die meisten folgenden Séancen beibehalten). Auf diese Art kam auch der Umstand einer "Fortsetzungsoper" zum Tragen, worauf der Regisseur Philipp Kochheim in diesem wohl spektakulärsten Vorhaben der zweiten Darmstädter John-Dew-Spielzeit großen Wert legte. Noch befindet sich der Darmstädter Theaterkomplex im heftigsten Umbau, doch manches deutet schon darauf hin, dass an einer für den verflossenen Baustil exemplarischen Klobigkeit ein Exempel aktuell verzierlichender Fassaden-Niedlichkeit statuiert werden wird - frappierende special effects wie die scheinbar mykenisch massiv goldprotzenden, dem Nahenden indes geisterhändig flaumleicht sich öffnenden Portale eingeschlossen. Von der gerümpeligen Baustelle gelangt man durch schmale Gänge ins Kleine Haus, wo Thomas Gruber für die aulidische Iphigenie ein klar konturiertes Bühnenbild in Weiß gebaut hatte. In der Skythenhochburg Tauris (also dem Schauplatz des zweiten Stückes) sind die nämlichen Umrisse nur noch als Gerüste erahnbar; die Szene ist feldlagermäßig derangiert und mit Sandsäcken, altertümlichen Nachrichtengeräten und Fourage gefüllt. Besonders in Aulis betont Kochheim den Fantasy- und Science-fiction-Charakter seiner Optik. Das markiert das Irreale des Gluck'schen Griechenlandbildes und das in beiden Stücken zentrale factum brutum des Menschenopfers als eines blutigen Unterpfands weltlicher, aber mit dem "Willen der Götter" auszubalancierender Macht. Als Repräsentant der Aufklärung lässt Gluck die Tötungsrituale im letzten Moment durch göttlichen Einspruch verhindern - humane Vernunft also immer noch vorrevolutionär als Gnadenakt des "aufgeklärten" Monarchen. Kein Zweifel, dass diese deus-ex-machina-Wendungen einer modernen Rezeption äußerst hinderlich sind. Gluckfan Richard Wagner plädierte denn auch beim hoch geschätzten Orpheus fürs tragische Ende ohne Götterhilfe. Philipp Kochheim geht ironisch-produktiv mit dem Numinosum um: Die göttliche Stimme wird bei ihm repräsentiert von einer unheimlichen maskenhaften Metallkapsel, aus der es im Brutzelsound alter Schellackwiedergaben zu singen beginnt. In Iphigénie en Tauride ist dieses Requisit, vertraut-rätselhaft, fast die ganze Zeit stumm-bedeutsam anwesend. Bizarr-urweltliche Tiergestalten mit viel "Star Wars"-Appeal Iphigénie en Aulide ist in Darmstadt das buntere, unbeschwerter erzählende, in allerlei Star Wars- und Matrix-Reminiszenzen schwelgende Stück (wobei insbesondere die farbenfrohen Kostüme von José Manuel Vázquez Atmosphäre schaffen); freilich gibt es in der Mitte des zweiten Aktes einen deutlichen Umschlag ins Ernste. In der musikalisch sowieso ruppigeren Tauris-Oper (sie beginnt bereits mit einer immensen Sturmmusik) lässt Kochheim im Strudel umwegloser Dramatik kaum noch Verspieltheiten zu. Hier fehlen denn auch die Pop Queens und die bizarr-urweltlichen Tiergestalten; Iphigeniens Begleiterinnen sind mit den eher traditionellen weißen Griechentogas gekleidet. Interessant die Nahtstelle zwischen beiden Stücken, das Ende "in Aulis": Die vier glücklichen Hauptdarsteller treten, zu einer partiturwidrig auf einer Wiederholung einrastenden Passage des Finale, Schritt für Schritt auf der Bühne zurück; die Musik verstummt unmittelbar vor der fälligen, aber ganz ausbleibenden Schlusstonika. Stattdessen erscheint im Hintergrund bedrohlich ein schwarzer Ritter mit Neonschwert. Erst die Besucher der Iphigénie en Tauride werden am nächsten Tag wissen, dass es der verhängnisvolle Skythenhäuptling Thoas war, der bad guy der zweiten Oper, der, das Harmonieversprechen der weiblichen Götterstimme missachtend, am Ende der Tauris-Oper die beiden "geretteten" Griechen von hinten ersticht und damit eine Einschwärzung des Stoffes erreicht, die Richard Wagner womöglich gefallen hätte. Enormen Anteil am künstlerischen Erfolg dieser Doppelpremiere hatte der Darmstädter GMD Stefan Blunier, der auch mit älterer Opernliteratur energisch und phantasievoll umzugehen weiß. Wenig zeigte seine Diktion von der "edlen Einfalt und stillen Größe", dem ebenmäßigen Klassizismus, womit man Gluck allzu sehr identifizierte (allenfalls aus einigen klangschön abgestimmten lyrischen Chorpartien ließ sich solche Serenität nicht exorzieren). Blunier - auch das hätte dem Exzentriker Wagner imponiert - betonte vielmehr das Schroffe, Unglatte der Musik, das Aufgerissene einer auf Ausdrucks-Extreme abzielenden Tonsprache. Wobei erfahrbar war, wie frisch auf einmal so gewöhnliche Klänge oder Klangkombinationen wie ein grell dreinfahrendes Solofagott oder eine von Flöte und Violinen unisono gespielte Melodie anmuten können. Beredte Rauheit statt schlackenloser Geläufigkeit - starker Musikstrom Mit größter Heftigkeit ließ Blunier Chor und Orchester hochdramatische Passagen "auf Tauris" intonieren, um dann wieder, bei zarten Arienbegleitungen, das Wagnis eines fast unhörbaren Pianissimo einzugehen. Oft erlebte man im Instrumentalen (etwa bei den meist senza vibrato spielenden Streichern) eine beredte Rauheit, wie Altmeister Harnoncourt sie lehrte, selten oder nie jene schlackenlose Geläufigkeit, die Gluck so blutarm erscheinen lässt. Mehr als ein "halber Mozart" ist Blunier ein ausgereifter Musikdramatiker, der den Unterschied zwischen Rezitativ und Arie nahezu aufhebt und dem Musikstrom damit eine neue Zügigkeit zuweist. Gute sängerische Verkörperungen in Darmstadt: Susanne Serfling als sportive, mädchenhaft hell timbrierte Aulis-Iphigenie, Anja Vincken als Gereifte eine Spur dumpfer im Tauris-Stück. Katrin Gerstenberger: eine vehemente Clytemnestre im vokalen Großformat, Tito You ein schmerzbewegter Agamemnon, Mark Adler der tenoral gut fokussierte Achill. Das Freundespaar Orest-Pylades auf Tauris merklich homosexuell gezeichnet, so dass der edle Wettstreit, das eigene Leben dem des anderen hintanzustellen, eine zusätzliche Grundierung bekam (Peter Paul mit markantem Bariton, Sven Ehrke mit hitzigem Tenor). Als finsterer Thoas: Werner Volker Meyer. Eine gewaltige Gluckiade, viel zu sehen und spannend zu hören. [ document info ] Dokument erstellt am 02.04.2006 um 16:00:21 Uhr Erscheinungsdatum 03.04.2006 |

|

OPER Ein geflügeltes Wort aus dem Anfang von Goethes Trauerspiel „Iphigenie auf Tauris" hat sich das Staatstheater Darmstadt in dieser Spielzeit zu eigen gemacht: In Oper wie Schauspiel sucht das Baustellen-Haus „das Land der Griechen mit der Seele".

Verwirklicht wird dies zwar nicht mit Goethes Drama, doch immerhin mit dem Schauspiel „Iphigenie in Aulis" des Euripides in Schillers Fassung und Glucks Opern „Iphigenie in Aulis" und „auf Tauris". Nimmt man John Dews Inszenierungen von Monteverdis „Orfeo" und Rameaus „Platee" (einer Übernahme aus Wiesbaden) sowie „Ariadne auf Naxos" von Strauss aus der vorigen Spielzeit, Dews erster Saison als Intendant, hinzu, so ergibt sich eine respektable Antikensammlung unter dem Motto „Die Griechen - unser Ursprung". Vaterliebe und politisches Kalkül Der Aktualisierungszwang des Regietheaters, in dem viele Regisseure ihrer privaten Bilderflut frönten, weicht inzwischen offenbar immer mehr dem nur scheinbar simplen Nacherzählen ohne allzuviel Überbau. Darmstadts Oberspielleiter Philipp Kochheim hat sich zwar von Science-fiction-Filmen anregen lassen, in „Iphigenie en Aulide" sichtbar in den zugleich antikennahen weißen Rüstungen der Griechen oder in der brennenden Raumkapsel, aus der am Schluß die erlösende Stimme der Göttin Artemis dringt; vor allem aber hat er in beiden Opern in eindringlicher Personenführung das Geschehen in Seelenerkundungen und -beziehungen verdichtet. So reift die aulische Iphigenie (mit lichtem, immer markanterem Sopran: Susanne Serfling) im Zeitraffer von der aufsässigen Jugendlichen zum hingebungsvollen Opfer. Auch die übrigen Protagonisten erhalten individuelles Profil: der zwischen Vaterliebe und politischem Kalkül zerrissene König Agamemnon in Tito Yous imposantem Baritonformat; die exzentrische Mutter Clytemnestre mit Katrin Gerstenbergers passendem Sopranmetall; der heldische, aber auch hitzköpfige Verlobte Achill mit Mark Adlers schlankem, sehr beweglichem Tenor; Andreas Daums baßgewaltiger Oberpriester Calchas. Den flachen, gewaltsam versöhnlichen Opernschluß hintertrieb das Darmstädter Staatstheaterorchester unter seinem Chefdirigenten Stefan Blunier mit einem als Endlosschleife wiederholten Motiv, als sei der sogenannte glückliche Ausgang aufgehalten, dann mit Klangriß und Blackout ausgeblendet. Kulturlosigkeit Für die Griechenoper mit ihren Konflikten innerhalb der Herrscherfamilie und mit den Göttern hatte Thomas Gruber ein gleißend weißes Interieur entworfen, das antike Architektur in die Moderne weiterdenkt, aber auch das Innere eines (Raum-)Schiffs darstellen könnte. Für „Iphigenie en Tauride" mußten die Wände des Bühnenbilds nur umgedreht werden, um eine völlig andere Welt zu imaginieren: archaische, bunkerartige Düsternis inmitten von Wohlstandsmüll. In dieser Unwirtlichkeit konfrontierte Kochheim äußerlich zwar die Zivilisation der lebensschützenden griechischen Priesterinnen rund um Iphigenie mit der blutrünstigen Männlichkeit der barbarischen Taurer rund um Thoas. Doch angesichts der Mordberichte aus dem mykenischen Atridengeschlecht und der wie eine Medaille wendbaren Bühnenarchitektur wurde klar, daß in jeder Zivilisation Kulturlosigkeit und Unmenschlichkeit stecken kann (und umgekehrt). Wieder nahm das Regieteam Zuflucht zum Science-fiction-Überbau als eigentlich entbehrlichem Dekor aus ohnehin attraktiven Kostümen (Jose Manuel Vasquez) und typischen Requisiten, etwa den Neonschwertern. Doch am Opernschluß greift die „Star Wars"-Welt vernichtend ein: Thoas verschmilzt mit dem unverwundbaren, schwarz gepanzerten Superbösewicht, der von Pylades zwar opernkonform niedergestreckt wird, dann aber, auch dieses „lieto fine" durchkreuzend, Pylades und Orest hinterrücks ersticht. Stimmkraft Insgesamt machten solche galaktischen Ausflüge à la Hollywood die beiden nur scheinbar entrückten Opern weit weniger verständlich als die eindringliche Nacherzählung und Personenführung, trotz mancher Schwachstelle, Übertreibung und nicht recht anschaulichen inszenatorischen Kopfgeburt. Auch in „Iphigenie en Tauride" wurde sehr ansprechend gesungen. Zwar mußte die Iphigenie Anja Vincken offenbar gegen eine Indisposition ankämpfen, die Leuchtkraft und Beweglichkeit ihres Soprans einschränkten und die Künstlerin zur Kompensation mit nicht immer voll kontrolliertem Vibrato zwangen. Doch sie dosierte die Restenergien so geschickt, daß an Schlüsselstellen die Fülle und Kraft ihrer Stimme erkennbar wurden. Mit weicherer, runderer Klangfarbe näherte sich Sven Ehrkes Pylade ebenso erfolgreich dem spezifisch französischen Ideal eines sehr hohen Tenors (Haute-contre) an wie in „Iphigenie en Aulide" Mark Adlers metallischer, timbrierter Achille-Tenor. Peter Paul war ein differenzierter Oreste-Bariton, Werner Volker Meyer ein rollendeckend herrischer Thoas. Fokussierte Akzente Herausragendes leisteten in beiden Opern Chor und Orchester des Staatstheaters. Stefan Bluniers Orchester unterstützte seine Vertrautheit mit der historischen Aufführungspraxis durch Teilbesetzung mit historisch mensurierten Instrumenten: barocke Streicherbögen und entsprechend untergriffige Spieltechnik, Naturtrompete, Barockposaune, ziegenfellbespannte Pauke mit Hartkopf-Schlegeln. Noch entscheidender jedoch war der kenntnisreiche Umgang mit diesen Voraussetzungen - erkennbar an gezielt fokussierten Akzenten und Rhythmen, Spaltklangfarben, wenig Vibrato, betonten Umrissen, geschärften Konturen, aber auch weitem Atem und beredten Pausen. Das Ergebnis war ein ungewöhnlich plastisches klanggestisches und -farbliches Profil, das den orchestersprachlichen Eigencharakter beider Opern eindrucksvoll herausstellte. So standen die schicksalstiftenden griechischen Götter, die das Regieteam durch Science-fiction-Blendwerk ersetzte, wenigstens dem Orchester bei. ELLEN KOLHAAS |

|

Vorne hui, hinten pfui Die Kostüme entspringen dem "Star Wars"-Universum Von Heinz Zietsch

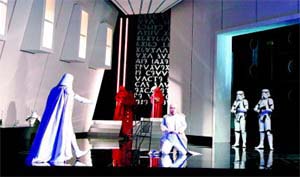

Darmstadt. Beherrschten in „Iphigenie in Aulis" noch helles Licht und eine weiße futuristische Designer-Behausung das Bühnenbild, so verwandelte sich in „Iphigenie auf Tauris" alles ins Dunkle, in eine schwarze Bühnenlandschaft mit müllartigen, schäbigen Überresten aus den letzten Tagen menschlicher Zivilisation. Im Vordergrund Sandsäcke, die Menschen haben sich verbarrikadiert; Es herrscht Krieg. Thomas Gruber hat für die beiden Inszenierungen der Gluck-Opern durch Philipp Kochheim, den Oberspielleiter der Oper im Staatstheater Darmstadt, ein verblüffend raffiniertes Bühnenbild geschaffen. Denn der Zuschauer blickt in „Iphigenie auf Tauris" im Grunde auf die Rückseite der Ausstattung von „Iphigenie in Aulis". Außerdem ist jetzt alles seitenverkehrt. Was in Aulis links war, steht in Tauris rechts. Das ist wie die zwei Seiten einer Medaille. Was vorher edel war, das ist später – die Handlung auf Tauris spielt 15 Jahre nach Aulis – heruntergekommen: also vorne hui, hinten pfui. Oder noch mehr auf die Menschen zugeschnitten: Was zuvor noch Zivilisation genannt werden kann, ist jetzt zur Barbarei verkommen. Wenn wir an die Entwicklungen in Irak denken, und mit welchen nicht eben zivilisatorisch zu nennenden Mitteln die USA an Informationen zu gelangen suchen, kommt derlei bekannt vor. Die Barbarei ist die andere Seite der Zivilisation. Nein, die Geschichte mit Iphigenie geht nicht gut aus. In Aulis soll sie den Göttern geopfert werden, damit die Flotte freie Fahrt zum Krieg mit Troja hat. Weil Iphigenie selbst zum Opfer bereit ist, kommt sie durch göttliche Macht wieder frei, sie hat sich somit aber auch selbst befreit. Sie gelangt kurz darauf auf die Insel Tauris. Dort, im Lande der barbarischen Skythen, begegnen wir Iphigenie wieder. Thoas, der Herrscher auf Tauris, hat Iphigenie beauftragt, jeden Fremden zu töten, der an Land kommt. Just ihren Bruder hat es mit seinem Freund Pylades dorthin verschlagen. Kochheim ändert hier das bei Gluck vorgesehene Happy-End ab. Thoas, im Kampf mit Orest und Pylades unterlegen, stellt sich tot, um dann hinterrücks die beiden Freunde zu meucheln, und schnappt sich höhnisch lächelnd, voll Triumph Iphigenie. Die triumphierende Musik des Komponisten Christoph Willibald Gluck (1714–1787) ist in dieser Inszenierung nur noch blanker Hohn und bricht am Ende einfach ab. Davor hat der Regisseur genau hingehört, denn die Inszenierung korrespondiert mit der Komposition. Tatsächlich klingt die 1774 in Paris uraufgeführte „Iphigénie en Aulide" heller, weicher, trotz aller Schroffheiten und Kühnheiten in der Harmonik, während die 1779 ebenfalls in Paris uraufgeführte „Iphigénie en Tauride" ungleich härter, dunkler, martialischer, dramatisch komprimierter und zugespitzter klingt. Generalmusikdirektor Stefan Blunier am Dirigentenpult arbeitet mit dem glänzend aufgelegten und der historischen Spielweise verpflichteten Orchester, angereichert durch alte Blasinstrumente, diese beiden Sphären nachdrücklich heraus. Wunderbar ein lyrisch tragendes Oboensolo in der aulischen Iphigenie, während in der taurischen Iphigenie sich kriegerisch laute und knallharte Paukenwirbel in den Vordergrund schieben. Die Darmstädter Version stützt sich auch auf die französische Fassung; dazu wird am oberen Bühnenrand die deutsche Übersetzung eingeblendet. Ohne große Reibungsverluste hat der Regisseur die Geschichte beider Iphigenien in die Science-Fiction-Zukunft irgendwo in der Galaxis verlegt. Wie George Lucas in den „Star Wars" blendet der Filmfan Kochheim jeweils zu Beginn die Schriftzüge „Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis" ein. Die Kostüme von José Manuel Vázquez bedienen sich eifrig bei den „Star Wars", und zwei fesche Girlies scheinen „Tomb Raider" entsprungen zu sein. Alleine diese galaktischen Kostüme und das schicke futuristische Bühnenbild bewirken schon genug Effekte. Hinzu kommt, dass die Maskenbildnerei ganze Arbeit geleistet hat. Man kann die Darsteller kaum wiedererkennen. Und die barbarischen Krieger und Sklaven auf Tauris sehen aus wie Frankensteins Brüder. Wie der Film von Lucas bezieht sich auch Kochheim mit seinen Ausstattern auf die Vergangenheit und liefert so einen Verschnitt aus Fantasy und Science Fiction, aus Antike, 18. Jahrhundert und Zukunft. Wobei die Stimme der Göttin aus einem helmartigen Raumfahrzeug flimmernd ertönt – eine eigens produzierte Aufnahme des Staatstheaters scheppert und knistert wie eine alte Schallplatte. Bewundernswert, wie Susanne Serfling die noch junge aulische Iphigenie gestaltet, wie sie die Nuancen abwägt, mit den Tiefen und Höhen fertig wird, dabei noch immer in Stimme wie Darstellung geschmeidig und wendig bleibt und ihre ausdrucksfähige Strahlkraft wirken lässt. Eine Sängerin, die wohl eine vielversprechende Karriere vor sich haben dürfte. Nicht ganz so unbefangen und jugendlich geht Anja Vincken als taurische Iphigenie mit ihrer Stimme um, die manchmal angestrengt wirkt, weil sie zu sehr ihren Gesang von der hinteren Mundpartie her ausführt. Sobald ihr Sopran mehr vorne ansetzt wird er klarer und ausbalancierter. Besonders schön ist ihre Stimme im gedämpfte Tonfall (sotto voce). Fulminant, wie Tito You das Hin- und Hergerissensein des zweifelnden Agamemnon mit seiner Belcanto-Stimme ausstattet. Faszinierend, wie Katrin Gerstenberger als Klytämnestra den Stimmfachwechsel zum dramatischen Sopran nachvollzieht und alle Lagen mit gesanglicher Intensität abfedert und nur noch als betrunkene Herrscherin das Schicksal erträgt – ein Kabinettstückchen ihrer Darstellungs- und Gesangskunst. Mark Adler hat sich als Achill mit einer sicher sitzenden wie besonders in den tieferen Lagen fein und volltönenden Tenorstimme empfohlen. Ein beachtlicher Sänger-Darsteller, der mit einer Ohrfeige Iphigenie zur Räson bringen will, weil er meint, sie sei übergeschnappt, wenn sie sich freiwillig opfere. Mit facettenreicher Stimme versieht der begnadete Bariton Peter Paul die Partie des Orest – ausdrucksstark und wortbetont singend, man fühlt sich dabei an Intensität und Klangfarbe der Stimme Dietrich Fischer-Dieskaus erinnert. Mehr stimmliche Mühen hat Sven Ehrke als Orests Freund Pylades. Ausgewogen gelingen ihm die tieferen Lagen, in den Höhen wird es für ihn allerdings etwas eng. Ihn deshalb auszubuhen, ist frag- und unwürdig, denn er wie auch die anderen Sänger geben stets ihr Bestes. Packend, wie Werner Volker Meyer den barbarischen Thoas singt und darstellt, als müsse er jedem Ton Nachdruck verleihen, was bestens zu dieser Rolle passt. Mit mächtigem, vollen Ton versieht Andreas Daum den Priester Kalchas, Hans-Joachim Porcher wirkt in beiden Iphigenien mit seiner stets verlässlichen Stimme mit. Philipp Kochheim ist mit diesen beiden Iphigenien seine bisher schlüssigste Darmstädter Inszenierung gelungen. Geschickt hat er den wohltönend genau singenden und agierenden Chor (einstudiert von André Weiss) in das Geschehen der integriert. Er hat die antike Geschichte aus heutiger Sicht nacherzählt. Eine neue, gar tiefere Sicht hat er dadurch allerdings nicht gewonnen. Doch Kochheim hat es als Regisseur hier auf angenehme Weise vermieden, die Figuren durch permanent überdrehtes Agieren und anderer Mätzchen zu überzeichnen. Wie eine Gleichung, mit geringfügigen, aber durchaus sinnvollen Abänderungen im Finale der „Iphigenie auf Tauris", hat er die antike Geschichte in eine Zukunftswelt verlegt, die gar nicht so weit von der unsrigen entfernt zu sein scheint.

Die Idee des Doppels ist ein Erfolg Zwei Aufführungen: Einzeln oder in Folge Darmstadt. Wie die Rückseite einer Medaille kann man sich die „Iphigenie auf Tauris" als Fortsetzung der „Iphigenie in Aulis" ansehen. Mann kann aber auch beide Iphigenien als Einzelstücke wahrnehmen, zumal auch die Titelpartie jeweils mit einer anderen Sängerin besetzt ist. Die Fortsetzung ist empfehlenswert entsprechend der Reihenfolge der Doppelpremiere im Kleinen Haus. Ging die Premiere der etwa zwei Stunden und zwanzig Minuten dauernden „Iphigenie in Aulis" am vergangenen Freitag noch ohne Buhs ab – nur ein Besucher rief kurz nach der Pause „Eine Zumutung" in den Zuschauerraum –, so waren am Samstag nach der Premiere der mit Pause rund zwei Stunden dauernden „Iphigenie auf Tauris" ein paar Buhs vernehmbar, die aber durch die vielen Bravos für den Regisseur weit übertönt wurden. (hz) |

|

Mythos trifft Sciencefiction Beil und Leuchtschwert, antikes Gewand und "Star Wars"-Kostüme: So weit scheinen sie gar nicht auseinander, Mythos und Sciencefiction: Wo menschliche Grundkonflikte in ferner Vergangenheit ausgetragen werden, ergänzt Regisseur Philipp Kochheim in seiner Darmstädter Doppel-Inszenierung der beiden "Iphigenie"-Opern von Christoph Willibald Gluck dies mit Anspielungen an die filmische Welt. "Krieg der Sterne" oder "Matrix" liefern die visuellen Zitate, samt jenem futuristischen Text-Vorspann auf einem Sternenhimmel, der in beide Opern einführt, die jetzt im Kleinen Haus des Darmstädter Staatstheaters Premiere hatten. Glucks "Iphigénie en Aulide", erstmals 1774 in Paris gegeben, sowie die fünf Jahre später dort uraufgeführte "Iphigénie en Tauride": Kochheim lässt die eine Oper in den umgedrehten Kulissen der anderen über die Bühne (von Thomas Gruber) gehen: In Aulis, wo Agamemnon seine Tochter Iphigenie den Göttern opfern soll, um von ihnen günstigen Wind für den Angriff der Griechen auf Troja zu erhalten, spielt das Geschehen in einem aseptisch reinen, klar gegliederten Raum, zwischen dessen gedrehten Wänden und neben allerhand Gerümpel am zweiten Abend das barbarische Tauris angesiedelt ist. Dort ist es nach Ende des Trojanischen Krieges Iphigenie aufgegeben, jeden eindringenden Fremden zu töten, also auch ihren dort anlandenden Bruder Orest. Insgesamt gelingt Kochheim dieser zweite Abend szenisch noch ein wenig dichter, kompakter als "Iphigenie in Aulis", in deren kühler Aura Kochheim selbst Kitschiges nicht scheut und zum Beispiel eine kindliche Iphigenie als Herzerwärmer für den zweifelnden Vater Agamemnon (tiefgründig: Tito You) auftreten lässt. Das tyrannisch geprägte Tauris zieht schon in der mit allerhand Theaterdonner versehenen, von Feuer und Granateinschlägen gewürzten Eröffnungsszene unmittelbarer in Bann. Dem dazu furios aufspielenden Orchester des Staatstheaters gelingt an beiden Abenden fast ein kleines Wunder in Sachen Gluck-Interpretation. Bereits in "Iphigenie in Aulis", früher oft in der romantisierenden Adaption Richard Wagners gespielt, erscheinen unter der Leitung von Stefan Blunier alle Facetten dieser Musik ausgeleuchtet, die kernig und frisch gespielten dramatisch packenden Momente, aber auch die so weich und geschmeidig von den vorzüglichen Darmstädter Streichern getragenen reflektierenden Passagen. Erneut zeigt sich das Orchester damit als äußerst wandlungsfähig in Sachen historischem Originalklang. Jeweils einmal muss das Orchester an beiden Abenden freilich schweigen. Die sozusagen ex machina das Geschehen wendenden Göttinnenworte von Artemis (Aulis) und Diana (Tauris) werden wie aus einer anderen fernen Welt von schepperndem Schellack über Lautsprecher eingespielt. Und noch etwas verbindet beide Inszenierungen, nämlich der Zweifel des Regisseurs am vorgesehenen Schluss. "Iphigenie in Aulis" bricht vor dem finalen Chor regelrecht ab, auf Tauris lyncht König Thoas, von Werner Volker Meyer passend dämonisch angelegt, am Ende rücklings Orest (Peter Paul) und dessen Freund Pylades (mit erheblichen tenoralen Irritationen: Sven Ehrke). Beide französisch gesungenen, deutsch übertitelten Abende vereint aber auch die jeweils vorzügliche Besetzung der Iphigenie-Partien mit Susanne Serfling (Aulis) und Anja Vincken (Tauris), neben denen vor allem Katrin Gerstenberger (Klytämnestra) und Mark Adler (Achill) die vokale Seite auf solidem Niveau ergänzen. AXEL ZIBULSKI |

|

Iphigenie im Krieg der Sterne Von Rudolf Jöckle Die Darmstädter waren schlauer als seinerzeit Gary Bertini, der sich bei seinem Frankfurt-Debüt mit einer langen Doppelpremiere vorstellte. Nun verteilte man im Kleinen Haus – gerade nach der Restaurierung fertig geworden – die Opern auf zwei Abende. Das kam nicht nur der Konzentrationsfähigkeit des Publikums zugute, sondern auch der Elastizität des Orchesters. Regisseur Philipp Kochheim aber überrumpelte mit einem Zugang, der diese aufgeklärten antiken Mythen jenseits aller edlen Größe in die Sciene-Fiction-Bilder unserer Tage übersetzte: Iphigenie in den „Star-Wars"-Welten mit wörtlichen Zitaten, also mit Jedi-Rittern, den „Priestern" in den tiefen Gewändern, den Laser-Schwertern. Und sogar das fliegende Zottelwesen Chewbacca treibt sich als Statist herum (Kostüme: José Manuel Vázquez). Die Zukunftsperspektive der Fantasy als Träger des Mythos „aus uralten Zeiten" – das fügt sich mit einer faszinierenden, gar verführerischen Schlüssigkeit. So wird denn im Bühnenbild von Thomas Gruber, das geschickt den Raum konzentriert und dennoch genügend Auftrittswege findet (eine Art Raumschiff also), mit der Macht vertrauter Bilder eine meist höchst spannende Geschichte erzählt um den Konflikt zwischen dem Herrscher-Vater Agamemnon, übrigens in überraschend „barockem" Gestus, und seiner bisweilen nervig pubertär agierenden Tochter, die im Augenblick tödlicher Bedrohung indes zu sich selbst findet. Gespielt wurde die zweite Fassung mit dem Erscheinen der Göttin Diana, die als große, flimmernde Maske von oben eingreift. Stimme und Musik werden dazu von Band eingespielt, was von einer alten Aufnahme stammen könnte. Verblüffend dann das finale Quartett (die Schlusschöre entfallen), das wie eine gesprungene Platte die gleiche Verszeile wiederholt: Noch ist nichts zu Ende, und im Hintergrund erscheint „die Macht des Bösen". Eben dieses Quartett aber – Andrea Bogner als Iphigenie mit jungem, schlankem Sopran, Tito You als sonorer, ausdruckstiefer Agamemnon, Katrin Gerstenberger als leidend-trinkende Muter Klytämnestra, Mark Adler als Achill – traf angenehm das gefordert Deklamatorische. Und eben diese „Macht des Bösen", deren Maske dann Thoas trägt, entscheidet über das verblüffende Ende der „Iphigenie in Tauris". Großartig hier der Wirbel des Sturms im 1. Akt, vehementer Ausdruck der Qualen Iphigenies. Die schön klassischen Mitschwestern im elenden Stangen-Holz-Ambiente – von der Regie durchaus realistisch in Handlung und Bewegung gezeichnet, wie ohnehin die Deutung der Charaktere eine der Stärken Philipp Kochheims ist – müssen sich mit Gewehren vor den geilen thrakischen Horden schützen, die entsprechend wild und handgreiflich auftreten, wie der ganze 1. Akt von einem einzigen mitreißenden Impuls vorangetrieben war. Allerdings verloren die späteren Szenen dieses Feuer, sie taten sich schwer mit den steten Selbstanklagen Iphigenies, Orests und der Opferbereitschaft des Pylades. Bis zum unerwarteten Finale: Da wurde Thoas nach dem Libretto im Kampf nur scheinbar getötet. Plötzlich steht er auf, sticht Orest und Pylades nieder. Und auch die anwesenden griechischen Truppen stört das nicht, wenn der Skythenkönig die kraftlos gewordene Iphigenie an seine Seite zieht wie weiland König Gunter die Brünnhilde. Die Mächte haben sich arrangiert. Gott ist tot. Herausragend im Tauris-Ensemble Anja Vickers, die mit stimmlicher Wärme die Not Iphigenies vermittelt, und Peter Paul als Orest mit kernigem, doch wandlungsfähigen Bariton. Bestechend jedoch an beiden Abenden Stefan Blunier als musikalischer Leiter, der das wache (und kleine) Orchester an Erkenntnisse historischer Praxis und damit zu rhythmischer Elastizität wie zu klanglicher Delikatesse führte. |

|

Die doppelte Iphigénie Von Axel Zibulski

DARMSTADT Beil und Leuchtschwert, antikes Gewand und "Star Wars"-Kostüme: So weit scheinen sie doch gar nicht auseinander, die Welt des Mythos und der Science-fiction: Wo menschliche Grundkonflikte in der fernen Vergangenheit ausgetragen werden, ergänzt Regisseur Philipp Kochheim in seiner Darmstädter Doppel-Inszenierung der beiden "Iphigenie"-Opern von Christoph Willibald Gluck dies mit Anspielungen an die filmische Welt der fernen Zukunft: "Krieg der Sterne" oder "Matrix" liefern die visuellen Zitate, samt jenem futuristischen Text-Vorspann auf einem Sternenhimmel, der im Kleinen Haus des Staatstheaters in beide Opern einführt. Glucks "Iphigénie en Aulide", erstmals 1774 in Paris gegeben, sowie die fünf Jahre später dort uraufgeführte "Iphigénie en Tauride": Kochheim lässt die eine Oper in den umgedrehten Kulissen der anderen über die Bühne (von Thomas Gruber) gehen. In Aulis, wo Agamemnon seine Tochter Iphigenie den Göttern opfern soll, um von ihnen günstigen Wind für den Angriff der Griechen auf Troja zu erhalten, spielt das Geschehen in einem aseptisch reinen, klar gegliederten Raum, zwischen dessen gedrehten Wänden und neben allerhand Gerümpel am zweiten Abend das barbarische Tauris angesiedelt ist. Dort ist es nach Ende des Trojanischen Krieges Iphigenie aufgegeben, jeden eindringenden Fremden zu töten, also auch ihren dort anlandenden Bruder Orest. Insgesamt gelingt Kochheim dieser zweite Abend szenisch noch ein wenig dichter, kompakter als "Iphigenie in Aulis", in deren kühler Aura Kochheim selbst Kitschiges nicht scheut und zum Beispiel eine kindliche Iphigenie als Herzerwärmer für den zweifelnden Vater Agamemnon (tiefgründig: Tito You) auftreten lässt. Das tyrannisch geprägte Tauris zieht schon in der mit allerhand Theater-Donner versehenen, von Feuer und Granateneinschlägen gewürzten Eröffnungsszene unmittelbarer in seinen Bann. Dem dazu so furios aufspielenden Orchester des Staatstheaters Darmstadt gelingt an beiden Abenden fast ein Originalklang-Wunder in Sachen Gluck-Interpretation. Bereits in "Iphigenie in Aulis" erscheinen unter der Leitung von Stefan Blunier alle Facetten dieser Musik bestens ausgeleuchtet, die kernig und frisch gespielten dramatisch packenden Momente, aber auch die so weich und geschmeidig von den Streichern getragenen lyrischen Passagen. Jeweils einmal muss das Orchester an beiden Abenden schweigen, wenn nämlich die das Geschehen wendenden Göttinnenworte von Artemis (Aulis) und Diana (Tauris) wie aus einer anderen fernen Welt von schepperndem Schellack über Lautsprecher eingespielt werden. Und noch etwas verbindet beide Inszenierungen, nämlich der Zweifel des Regisseurs am vorgesehenen Schluss. "Iphigenie in Aulis" bricht vor dem finalen Chor regelrecht ab, auf Tauris lyncht König Thoas (passend dämonisch: Werner Volker Meyer) am Ende rücklings Orest (Peter Paul) und dessen Freund Pylades (mit erheblichen tenoralen Irritationen: Sven Ehrke). Beide französisch gesungenen, deutsch übertitelten Abende vereint aber auch die jeweils vorzügliche Besetzung der Iphigenie-Partien mit Susanne Serfling und Anja Vincken, neben denen vor allem Katrin Gerstenberger (Klytämnestra) und Mark Adler (Achill) die vokale Seite auf solidem Niveau ergänzen. |

|

"Star Wars" und Antike treffen sich im Mythos Christoph Willibald Glucks Oper "Iphigénie en Aulide" im Staatstheater Darmstadt Wenn sich der Vorhang zu Glucks Oper hebt, sehen wir Thomas Grubers weit gehend weiße, geometrische und fast puristische Bühnenkonstruktion, die sich nach hinten in allen Dimensionen verjüngt. Über die ganze Rückwand sind auf schwarzem Grund weiße griechische Buchstaben angebracht. Eine dieser Buchstabenkombinationen zeigt eindeutig die Zahl 1939. Kennt man die Ausgangssituation dieser Oper - die bevorstehende Abfahrt der Griechen nach Troja - so sind die Bedeutung und damit auch der erste Bezug auf die heutige Zeit - unverkennbar. Dann jedoch schlägt die Inszenierung die nächste Volte: die Soldaten der Griechen tragen Uniformen wie in "Star Wars" - auch "Krieg der Sterne" genannt: weiße Plastikrüstungen mit futuristischen Helmen, dazu Maschinenpistolen. Diese Aktualisierungen kennt man, allerdings kommen sie hier nicht aufdringlich daher. Agamemnon nämlich, der als erste Hauptperson auf der Bühne erscheint, ist eher zeitlos gekleidet und geht mit seinem weißen Anzug sowohl als griechischer Herrscher wie auch als Sternenkönig der Zukunft durch. Das gilt auch für Calchas, der mit seinem langen roten Mantel mit aufgestelltem Kragen alttestamentarischer Priester und Graue Eminenz einer galaktischen Macht zugleich ist. Klytemnestra, die später mit der unglücklichen Tochter Iphigenie hinzukommt, wird ihrem Ruf als machtbewusste Frau mit aufgeworfenen roten Haaren und schwarzen Anzug gerecht und wird angesichts des bevorstehenden Todes ihrer Tochter zur Furie. Gluck baut seine Oper nach klaren Regeln auf: im ersten Akt zeigt er Agamemnons Entsetzen über die von den Göttern geforderte Opferung seiner ältesten Tochter. Zwischen Staatsraison und Vaterliebe hin und her gerissen, kommt er zu keiner endgültigen Entscheidung, sondern reibt sich an seinem eigenen Schicksal auf. Sein Versuch, Mutter und Tochter wieder nach Mykene zurückschicken zu lassen unter dem Vorwand, Iphigenies Bräutigam Achill sei ihr untreu geworden, scheitert und erweist sich damit als feiger Selbstbetrug. Erst in Aulis erfährt Iphigenie von Achills angeblicher Treulosigkeit, lässt sich von diesem jedoch in einer temperamentvollen Szene von seiner Liebe überzeugen. Als Klytemnestra vom wahren Grund ihrer Anwesenheit in Aulis erfährt, bricht sie in Wut und Hass auf Agamemnon und die Götter aus, kann jedoch nichts ausrichten. Als Agamemnon in einem weiteren Monolog der Zerrissenheit entscheidet, seine Tochter nicht zu opfern, hat diese jedoch unter dem Druck der "öffentlichen Meinung" - das griechische Heer - mittlerweile beschlossen, sich zum Wohle der Griechen zu opfern. Als Calchas schon die Axt am Altar hebt, dringt Achill mit seinen Freunden ein und befreit Iphigenie. In diesem Augenblick tun die Götter über Calchas kund, das sie auf das Opfer verzichten. Am Ende sind alle froh und glücklich, und Iphigenie darf Achill heiraten

In Philipp Kochheims Darmstädter Inszenierung wird Iphigenie am Schluss eben nicht von den Göttern nach Tauris entführt _ das ist Glucks zweite Version der Oper - sondern 'de facto' von Achill gerettet. Die nachträgliche Bestätigung durch die Götter lässt Kochheim durch einen spektakulären Götterkopf aussprechen, der sich mit der Decke in den Raum senkt und dabei wirbelnde Lichteffekte ausstrahlt. Die Singstimme dazu - die Sängerin ist im Programmheft nicht ausgewiesen - scheint von einer alten, knisternden und knackenden Schallplatte zu kommen, ist jedoch nach Aussagen von Eingeweihten durchaus "live" und nur technisch verzerrt. Dieser massive Einsatz des "deus ex machina" verursacht wie immer leichtes Unbehagen. Der Verweis auf das Überirdische ist nur als ironischer erträglich, die plakative Darstellung bewegt sich immer an der Grenze zur Lächerlichkeit einer unfreiwilligen Naivität. Rein praktisch stellt der fehlende Hinweis auf den Zwangstransport nach Tauris ein Problem dar, da die Oper im Doppelpack mit Glucks Oper "Iphigenie en Tauride" gespielt wird. Doch diese kleinen Ungenauigkeiten seien dem Regieteam verziehen. Der Schluss bleibt dennoch offen, sowohl szenisch als auch musikalisch. In der letzten Szene ziehen sich die Protagonisten langsam in den Bühnenhintergrund zurück, den letzten Refrain wiederholend, bis sie verstummen. Die Musik verstummt ebenfalls ohne die am Schluss übliche harmonische Auflösung. Stattdessen erscheint aus dem Hintergrund ein schwarzer "Jedi-Ritter" mit einem leuchtenden Schwert - wie in "Star Wars" - und reckt dieses drohend ins Publikum, vor der oben erwähnten Zahl "1939" stehend. Kochheim erliegt jedoch nicht der nahe liegenden Versuchung, aus dieser Kombination von Sternenkriegern und der bedeutungsschwersten Jahreszahl des 20. Jahrhunderts eine vordergründige Verbindung zum Dritten Reich herzustellen. Die Griechen, die hier mit geradezu archaischer Wut den Krieg suchen, stehen für alle Generationen der Vergangenheit und der Zukunft. In dieser Beziehung erweist sich der Kostüm- und Requisitenverweis auf eine ferne Zukunft als tiefster Pessimismus bezüglich der Lernfähigkeit der Menschen. Der Mythos von Krieg und Mord erweist sich bei Kochheim als ewig unaufhebbar. Die Menschheit wird nicht zulernen, allen zwischenzeitlichen Versuchen zum Trotz. Die gegenwärtige weltpolitische Situation - religiöser Terror, Korruption, permanente Wirtschaftskriege und atomare Aufrüstung - lässt tatsächlich die Zukunft dunkel erscheinen. Insofern erweist sich die anfangs unklare Motivation für die Verkleidung eines antiken Mythos in eine futuristische Legende als hellsichtig, und gerade der Verzicht auf eine plakative Abbildung der antiken Ereignisse auf konkrete historische Verhältnisse der Gegenwart und einer möglichen Zukunft erweist sich als dienlich für eine zeitübergreifende Rezeption.

Kochheim lässt die Handlung selbst mit hoher emotioneller Intensität über die Bühne gehen, frei aller modischen Ironie oder gar Verzerrung zur Farce. Auch letzteres hätte sich durchaus angeboten, doch seine Inszenierung bringt den tödlichen Konflikt deutlich zum Ausdruck, ohne sich deswegen auf die Seite eines der Güterabwägung verpflichteten Vaters und Herrschers oder die der Opfer zu schlagen. Die Tatsache, dass hier in kühler Überlegung - denn auch an die ist Agamemnon gebunden - über ein Menschenleben verhandelt wird, das man ohne jeglichen Schuldvorwurf nehmen oder lassen kann, wiegt schwer genug. Kochheim hütet sich, seine persönliche politische Meinung zu diesem Konflikt zu Markte zu tragen. Noch vor zwanzig Jahren hätte man da anders verfahren und daraus eine Anklage an die herrschenden Verhältnisse in dieser Welt gezimmert. So lässt er auch die Protagonisten ihre Emotionen voll ausleben, vor allem natürlich Klytemnestra, die geradezu zur Furie wird. Iphigenie dagegen ist eher stumm vor Entsetzen, so wie es oft von ähnlichen - dokumentarischen - Fällen kolportiert wird. Die Betroffenen sind zu einer emotionellen Reaktion kaum fähig, bewegen sich wie in Trance. Ihr freiwillige Selbstaufopferung ist Idealismus in Reinkultur und damit rein poetisch, kaum realistisch, aber dafür sind wir hier auch im Theater und nicht im Gerichtssaal. Die Fiktion erlaubt auch Ausbrüche aus dem Gewohnten der Realität. Glucks Dramaturgie gibt den Darstellern ausreichend Zeit und Raum, ihre Emotionen darzustellen, eine für das frühe 17. Jahrhundert eher ungewohnte Vorgehensweise, wenn man sich vorstellt, dass Opern damals eher der Unterhaltung des Hofes dienten und nicht zu sehr auf die seelischen Befindlichkeiten der Protagonisten einzugehen hatte, weil das nicht unbedingt dem Wohlbefinden der Zuschauer zuträglich war. Nur die Tatsache, dass es hier immer um die Gefühle der Oberklasse ging, machte sie dem Publikum erträglich. Erst Mozart wird dagegen verstoßen und die Gefühle des Dienstpersonals in den Mittelpunkt stellen....

Die Musik ist ebenfalls bereits auf dem Weg von der Barockoper zur klassischen Welt. Das reine Rezitativ hat ausgedient und wird ersetzt von einem besser ausgeformten Sprechgesang, der nicht mehr Rezitativ, aber auch noch nicht ganz Arie ist. Reine Sprechszenen zwecks besserer Verständlichkeit der Abläufe sind noch tabu, da es dem damaligen Publikum nicht so sehr um die verbale Vermittlung von Konflikten ging. In den Arien jedoch bricht sich die Emotion dann vehement Bahn, weit mehr als in der Barockoper, wo selbst die Klagen über das grausame Schicksal nie bis zur Zerrissenheit der Seele ausarteten. Gluck wagt dabei auch Neues, wenn er bei einer besonders emotionsgeladenen Szene das Orchester nur einzelne Akkorde spielen lässt, die wie eine Gitarrenbegleitung mit großen zeitlichen Abständen fallen, und die Pausen dazwischen durch eine Stille ausfüllt, die den Spannungsbogen geradezu ins Unerträgliche spannt. An anderer Stelle begleitet ein einzelnes tiefes Fagott den Sänger auf der Bühne sozusagen als dessen musikalisches "alter ego". Gluck spielt immer wieder mutig mit den vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten des Orchesters, um das Geschehen und die Emotionen der Protagonisten aus der Musik heraus zu gestalten. Dabei gewinnen die Instrumentalstimmen eine Ausdruckskraft, die sie in die Nähe der menschlichen Stimme rückt.

Das Orchester des Staatstheaters unter der Leitung von GMD Stefan Blunier präsentiert diese Musik mit der gewohnten Präzision und lässt es auch an Intensität und Dynamik nicht fehlen. Besonders die Interpretation der bereits erwähnten Ausnahmeszenen gelingt dank hervorragender Abstimmung mit dem Bühnengeschehen und den beteiligten Sängern. Das Ensemble auf der Bühne kann sich in dieser Oper ebenfalls profilieren, allen voran Katrin Gerstenberger als eine wahrhaft furiose Klytemnestra. In dieser ihr geradezu auf den Leib geschriebenen Rolle kann sie sowohl ihre voluminöse, in allen Lagen sichere Stimme als auch ihr schauspielerisches Talent voll ausspielen. Dafür erhielt sie in der Premiere neben Szenenapplaus auch den stürmischsten Schlussbeifall. Tito You steht ihr als Agamemnon kaum nach, doch seine Rolle als zwar innerlich zerrissener, aber von seiner Position zur Haltung verpflichteter Feldherr gibt ihm nicht dieselben Möglichkeiten zur darstellerischen Entfaltung. Seine Stimme jedoch beherrscht die Bühne vor allem in seinen Solo-Arien vom ersten bis zum letzten Ton. Susanne Serfling betont die lyrische Seite der Iphigenie, die sich nicht empört gegen das Schicksal auflehnt, sondern nach anfänglichem Schock schließlich freiwillig in den Tod zu gehen bereit ist. In der Szene mit Achill jedoch kann sie neben ihren stimmlichen Qualitäten auch ihr darstellerisches Können zeigen. Mark Adler lässt als Achill ein wenig Stimmvolumen vermissen. Oft wirkt seine Stimme etwas flach, wenn auch sicher in der Intonation. Darstellerisch wirkt auch er überzeugend, obwohl diese Figur in der Oper eher reagiert als agiert. Die anderen Rollen - Patroklus (Hans-Joachim Porcher), Calchas (Andreas Daum), Arcas (Stefan Grunwald) - setzen ihren Darstellern hinsichtlich Bühnenpräsenz und dramatischer Wirkung relativ enge Grenzen der Profilierung, aber ihre Darsteller entledigen sich ihrer Aufgabe auf überzeugende Weise. Eine besondere Rolle spielen die fünf Griechinnen in verschiedenfarbigen Kostümen, die wie ein separater Chor an wichtigen Stellen auftreten und das weibliche Element in dieser dem Leiden der Frauen gewidmeten Oper zusätzlich stärken. Der Chor des Staatstheaters hat wieder einmal vielfältige Aufgaben als Soldaten, Priester und Leibwächter zu erfüllen und entledigt sich dieser Aufgabe unter der Leitung von André Weiß mit viel Beweglichkeit und Freude am Spiel. Das Premierenpublikum zeigte sich am Ende begeistert und applaudierte allen Beteiligten - trotz eines einzelnen Rufs "Eine Zumutung!" mitten in der Aufführung - am Schluss ohne ein einziges "Buh". Wir warten gespannt auf den zweiten Teil: "Iphigenie en Tauride". Frank Raudszus |