|

Skandalregisseur Calixto Bieito inszeniert Puccini Westernspektakel auf der Opernbühne

An der Hannover Staatsoper sorgte er mit seiner "Don Giovanni"-Version für 3500 Abonnement-Kündigungen. Trotzdem, oder gerade weil er eben auch ein neues Publikum erreicht, hält ihm sein damaliger Intendant die Treue. Albrecht Puhlmann, mittlerweile Chef der Stuttgarter Oper, hat den provokanten Regisseur bereits Anfang des Jahres für sein neues Haus verpflichtet, nachdem David Alden ausgestiegen war. Bieitos Auftakt war ein großer Erfolg: In Stuttgart wurde er für seine Inszenierung der Janáčeks-Oper "Jenufa" vom Publikum mit Bravo-Rufen und stürmischem Applaus gefeiert.

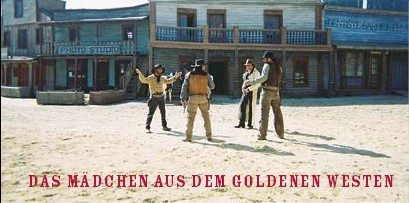

Calixto Bieito inszeniert den Stoff unter anderem mit einem Stuntman, echten Pferden und in der Kulisse eines echten Westernsaloons. Nachtkultur war bei den Proben dabei. Premiere ist am 23. Juni am Stuttgarter Opernhaus. |

|

|

Spiel mir das Lied von der Liebe … Calixto Bieito, Giacomo Puccini und der Wilde Westen

Xavier Zuber: Es ist tatsächlich so, dass Puccini für die Metropolitan Opera in New York eine Westernoper schrieb – ein lukrativer Auf trag für den übrigens schon damals berühmten Komponistenstar aus Italien! Calixto Bieito: Die Oper beschreibt ein Implantat, das der italienischen Oper in Amerika; die Opernsängerin und der Wilde Westen: Man begegnet Minnie, als einzige Frau und umgeben von Männern gibt sie im ersten Akt bei einem Ständchen eine Bibelstunde. Puccini kreiert hier auf der Bühne einen Star samt seinem Publikum, und das vor dem Publikum, welches im Zuschauerraum des Theaters sitzt. Zuber: Interessant ist, dass in „La fanciulla" keinerlei soziale Konflikte auftauchen. Die Goldgräber, von der Gier nach Gold getrieben, werden von dem strahlenden Engel Minnie immer wieder besänftigt: dabei spricht sie die sentimentale Seite der Männer an. Bieito: Da zieht eine moralische Ebene in die Oper ein! Minnie versucht als (Wildwest-)Attraktion die Männer zu erziehen, um sie letztendlich von ihrer Gier zu heilen. Zuber: Die Bibelstunde eben! Bieito: Im zweiten Akt in ihrer einsamen Hütte, umringt von Indianern und jagenden Suchtrupps, empfängt sie den vermeintlichen Banditen Dick Johnson, um bei Kaffee und Kuchen (an einem mit Rosen gedecktem Tisch!) von Literatur und ihrem Lehrerdasein zu berichten, allerdings nur bis zum ersten musikalischen Gefühlsausbruch, der von der Sehnsucht nach dem stillen Hafen der Ehe kündet. Im dritten Akt tritt Minnie dann als rettender Engel auf, der mit vorgehaltener Pistole Dick Johnson durch seinen Aufruf zur Barmherzigkeit von dem wildgewordenen Mob erlöst. Zuber: Die Stuttgarter Inszenierung versucht das, was sich hinter der Fiktion des Wilden Westens und der Maskierung der Charaktere in der Musik Puccinis verbirgt, hervorzuheben. Es ist die Realität des Belcanto, und das Bekenntnis Puccinis zur klassischen Italianità des Verismo, das sich hier Gehör verschafft. Bieito: Das große Duett im zweiten Akt beispielsweise, das mit einem stilistisch ähnlichen Konversationspart wie bei „Madama Butterfly" oder „La Bohème" beginnt und in dem Ausbruch „Un bacio, un bacio" im großen Klangbogen des Orchesters in Erfüllung geht. Das ist große Emotion. Zuber: Wobei die Begegnung zwischen Dick Johnson und Minni eigentlich einem Zufall entspringt … Bieito: Sie begegnen sich hier während einer Western-Show, an der sie als Sängerin auftritt und er als Zuschauer teilnimmt. Johnson verliebt sich in die Sängerin und versucht, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dabei hebt er sich von den anderen Besuchern ab und wird – ehe er sich versieht – zum Banditen Ramerrez als neue Attraktion in die Show integriert. Zuber: Dick Johnson führt bei Puccini auch musikalisch ein Doppel leben. Johnson trägt zwar den Namen des Banditen Ramerrez, doch die Musik beschreibt ihn ganz anders: sie erzählt von einem adretten höflichen Tanzpartner, der am Ende des ersten Akts in einem Wiener Tanzhaus seine Partnerin zum Walzer entführt. Puccini führt aus diesem Grunde parallel die Figur des Banditen Castro ein. Mit dieser Figur kriminalisiert Puccini die Figur Johnsons nachträglich. Dick Johnson ist weniger ein Scarpia als ein Cavadarossi oder Pinkerton, ein Lover also, ein von Amor verwundeter Mann, der die ganze Fürsorge und Protek tion Minnies in Anspruch nimmt. Bieito: Ja, denn der wahre Scarpia ist in „La fanciulla" der Sheriff Jack Rance! Er verkörpert nicht nur das Gesetz, sondern ist ähnlich wie sein Baritonkollege in der Oper „Tosca" auf beängstigende Weise korrupt und besitzergreifend, insbesondere was Frauen angeht: Er will Minnie für sich. Auch er hat die Sehnsucht geliebt zu werden, wie das Arioso beweist: „Minnie, della mia casa son partito". Minnie ist seine Pri ma donna. Er ist existenziell abhängig von ihr. Nicht nur finanziell. Puccini macht aus ihr die Verhand lungsmasse zwischen Rance und Johnson. Es ist wie bei „Tosca", nur diesmal eine Dreiecksgeschichte im Westernlook. Zuber: Der Look kreiert mitunter seltsame Blüten. Nehmen wir die Figur der Squaw Wowkle. Sie ist bei Puccini, eine „pièce d’ameublement musicale", sozusagen reine Staffage. Wie bei der Figur des Banditen Castro illustriert sie als Dienerin Minnies, dass diese wirklich im Wilden Westen lebt. Sie erinnert an Ping, Pang und Pong in „Turandot" – sie verkörpert das Fremde. Doch was ist mit dem Ende? Bieito: Das ist wie in Hollywood: ein riesiges Happy End … Zuber: … Liebe und Sehnsucht siegen; die Menge lässt von Johnson ab. Interessant dabei ist aber, wo Sheriff Jack Rance am Ende geblieben ist? Bieito: Da muss man sich drum kümmern, oder?

IM PORTRAIT

Die Eindrücklichkeit ihrer Darstellung verdankt sie ihrer stimmlichen Perfektion, die eine ungeheuer souveräne und farbenreiche Durchdringung der Partie erlaubt, und dem Zuhörer die Illusion grenzenloser Möglichkeiten vermittelt. Sie beruht aber auch auf dem künstlerischen Ideal, das Natalia Ushakova für ihre Arbeit formuliert: Ehrlich zu sein, weder auf noch hinter der Bühne zu lügen, die Rollen nicht zu spielen, sondern sie im Moment ihrer Darbietung in ganzer Konsequenz zu leben. Um sich auf eine neue Partie vorzubereiten, liest sie daher zunächst alles, was sie über den Komponisten finden kann, versucht zu verstehen, warum er die Musik für eine Figur genau so komponiert hat, welche Gefühle und welchen Ausdruck er ihr mitgeben wollte. Und aus diesem umfassenden, emotionalen Verstehen heraus nähert sie sich dann der gesanglichen Dimension der Partie. Was sie außer dem Gesang liebt und interessiert? „Lesen und Tiere – besonders Katzen, die sind so ehrlich." Und die Katzen lieben sie, so wie Totti, das Kätzchen des Nachbarn, das bei ihr einzieht, sobald sie von ihren vielen Reisen einmal nach Hause nach Graz kommt, und das sich bitterlich beklagt, wenn sie das tut, was Sänger so häufig tun müssen: Koffer packen. Angela Beuerle |

|

Mozarts "Don Giovanni" als Schmuddel-Orgie, in Verdis "Troubadour" ein Blutbad und "Don Carlos" als Selbstmordattentäter. Wenn der Katalane Calixto Bieito Opern inszeniert, ist die Aufregung groß und ein Gutteil des Publikums empört.

Mozarts "Don Giovanni" als Schmuddel-Orgie, in Verdis "Troubadour" ein Blutbad und "Don Carlos" als Selbstmordattentäter. Wenn der Katalane Calixto Bieito Opern inszeniert, ist die Aufregung groß und ein Gutteil des Publikums empört.  Jetzt bringt der 43-Jährige dort sein nächstes Werk auf die Bühne: die Puccini-Oper "Das Mädchen aus dem goldenen Westen", der erste Italo-Western der Opernwelt. Der Broadwayerfolg von David Belasco diente Giacomo Puccini als Vorlage für seine Oper, die 1910 an der Metropolitan Opera in New York uraufgeführt wurde. Die Handlung beruht auf einer wahren Begebenheit in der Zeit des Goldrausches Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt der Geschichte, die Saloon-Wirtin Minnie, die von allen geliebt und verehrt wird. Doch sie verliert ihr Herz ausgerechnet an Dick Johnson, der als angeblicher Bandit Ramerrez sein Unwesen treibt.

Jetzt bringt der 43-Jährige dort sein nächstes Werk auf die Bühne: die Puccini-Oper "Das Mädchen aus dem goldenen Westen", der erste Italo-Western der Opernwelt. Der Broadwayerfolg von David Belasco diente Giacomo Puccini als Vorlage für seine Oper, die 1910 an der Metropolitan Opera in New York uraufgeführt wurde. Die Handlung beruht auf einer wahren Begebenheit in der Zeit des Goldrausches Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt der Geschichte, die Saloon-Wirtin Minnie, die von allen geliebt und verehrt wird. Doch sie verliert ihr Herz ausgerechnet an Dick Johnson, der als angeblicher Bandit Ramerrez sein Unwesen treibt.

Der Star unter den italienischen Opernkomponisten schrieb ein Auftragswerk für Amerika und widmete sich hierfür dem Theater des amerikanischen Theaterautors und Regisseurs David Belasco, der den „Goldrausch" im Westen auf dem Broadway effektvoll in Szene setzte. „Beyond the margin of miniature the whole world can be seen, if the miniature is faithful" lautete die Essenz seines realistischen Theaters, das ihm sogar das Lob Stanislawskis einbrachte. Puccini schaffte für die szenographischen Effekte von Belascos „The Girl of the Golden West" musikalische Entsprechungen: So in dem Auftritt der Gold grä ber zu Beginn der Oper oder in den Verfolgungsszenen der Meute, die Dick Johnson im zweiten Akt nachjagt. Da ist die räumliche Inszenierung von Klängen und Bühneneffekten gefragt, Unruhe im Wechsel mit Stille, in denen das szenische Ereignis die Dramaturgie der Musik vorgibt, um dann wieder der Emotionalität des Belcanto Raum zu lassen.

Der Star unter den italienischen Opernkomponisten schrieb ein Auftragswerk für Amerika und widmete sich hierfür dem Theater des amerikanischen Theaterautors und Regisseurs David Belasco, der den „Goldrausch" im Westen auf dem Broadway effektvoll in Szene setzte. „Beyond the margin of miniature the whole world can be seen, if the miniature is faithful" lautete die Essenz seines realistischen Theaters, das ihm sogar das Lob Stanislawskis einbrachte. Puccini schaffte für die szenographischen Effekte von Belascos „The Girl of the Golden West" musikalische Entsprechungen: So in dem Auftritt der Gold grä ber zu Beginn der Oper oder in den Verfolgungsszenen der Meute, die Dick Johnson im zweiten Akt nachjagt. Da ist die räumliche Inszenierung von Klängen und Bühneneffekten gefragt, Unruhe im Wechsel mit Stille, in denen das szenische Ereignis die Dramaturgie der Musik vorgibt, um dann wieder der Emotionalität des Belcanto Raum zu lassen.  Am 23. Juni hat Giacomo Puccinis „La fanciulla del West“ in der Regie von Calixto Bieito an der Staatsoper Stuttgart Premiere. Nach dem überwältigenden Erfolg von „Jenůfa“ erarbeitet Bieito das „Scherzo“ unter de

Am 23. Juni hat Giacomo Puccinis „La fanciulla del West“ in der Regie von Calixto Bieito an der Staatsoper Stuttgart Premiere. Nach dem überwältigenden Erfolg von „Jenůfa“ erarbeitet Bieito das „Scherzo“ unter de Ab dem 23. Juni 2007 wird Natalia Ushakova in Stuttgart die Minnie, die weibliche Hauptrolle in Puccinis „La fanciulla del West" singen. Diese Minnie kann mit dem Revolver umgehen, Poker spielen und sich allein in der Männerwelt einer Goldgräberstadt in Wildwest behaupten. Zugleich ist sie ein Mädchen, das sich romantischen Träumen hingibt und sich Hals über Kopf verliebt, als ihr Märchen - held plötzlich vor ihr steht. „Minnie ist stark, weil sie sonst nicht überleben könnte, aber auch sehr verletzlich und sensibel – genau wie ich", sagt Natalia Ushakova, und deshalb reizt es sie auch so, diese Partie, die durch stimmliche wie emotionale Extreme führt, zu singen. Dass sie Sängerin werden wollte, wusste die russische Sopranistin Natalia Ushakova bereits mit vier Jahren: „Ich war immer das Kasperle, wollte im Mittelpunkt stehen, habe gesungen und gelacht und die Leute unterhalten", erinnert sie sich. Und fügt hinzu, dass es ein Privileg ist zu wissen, was man in seinem Leben tun möchte, dass das Singen für sie eine Gabe Gottes ist. Dieser Wunsch zu Singen führte sie bis an die Wiener Staatsoper, an der sie im März dieses Jahres kurzfristig als Violetta einsprang, ein bejubeltes Debüt feierte – und sich damit einen Traum erfüllte. Dass sie dorthin kam, ist jedoch nicht nur Zeichen ihres Könnens und glücklicher Fügungen, sondern ebenso ihrem Willen, der großen Disziplin und Kompromisslosigkeit sich selbst gegenüber geschuldet. Aufgewachsen bei ihren Großeltern in Usbe kistan, folgte sie zunächst deren Wunsch nach einer ‚sicheren Berufsausbildung‘ und begann 16-jährig ein Studium an der Technischen Universität in Taschkent, das sie mit einer Arbeit zu topologisch-graphischen Modellen abschloss. Statt ihre Abschlussarbeit bei einer Tagung in Berlin zu präsentieren, fuhr sie heimlich nach St. Petersburg zur Aufnahmeprüfung am dortigen Konservatorium. Sie erhielt auf Anhieb einen der begehrten Studienplätze, studierte vier Jahre und wurde dann Mitglied am Opernstudio in Graz. Um das Studium in St. Petersburg finanzieren zu können, stand sie morgens um halb fünf auf, um vor dem Unterricht noch putzen zu gehen, auch in Österreich hielt sie sich anfangs auf diese Weise über Wasser. Ihren Kontakt nach Russland verlor sie von Graz aus nicht, sondern sang weiter am Marinskij-Theater in St. Petersburg. Auch ihr Debüt an der Met und der Mailänder Scala – „dieses Haus hat rote Mauern, von all dem Blut, das die Sänger dort schwitzen" – fiel in diese Jahre. Eine wichtige Station war die Oper in Hannover. Dort traf sie auf außergewöhnliche künstlerische Herausforderungen, die viel dazu beitrugen, ihr persönliches Profil als Opernsängerin zu entwickeln – berühmt wurde ihre Violetta in Calixto Bieitos Inszenierung von „La traviata". Darüber hinaus fand sie in dem Team um Albrecht Puhlmann Menschen, mit denen sie sich über die Arbeit hinaus verbunden fühlt: „meine Familie", wie sie sagt. So kann man hoffen, dass sie auch in Stuttgart häufig zu hören sein wird, wie bereits als Cio-Cio-San in „Madama Butterfly" und als Desdemona in „Otello" – beide Male in beeindruckender Gestaltung von Partie und Rolle.

Ab dem 23. Juni 2007 wird Natalia Ushakova in Stuttgart die Minnie, die weibliche Hauptrolle in Puccinis „La fanciulla del West" singen. Diese Minnie kann mit dem Revolver umgehen, Poker spielen und sich allein in der Männerwelt einer Goldgräberstadt in Wildwest behaupten. Zugleich ist sie ein Mädchen, das sich romantischen Träumen hingibt und sich Hals über Kopf verliebt, als ihr Märchen - held plötzlich vor ihr steht. „Minnie ist stark, weil sie sonst nicht überleben könnte, aber auch sehr verletzlich und sensibel – genau wie ich", sagt Natalia Ushakova, und deshalb reizt es sie auch so, diese Partie, die durch stimmliche wie emotionale Extreme führt, zu singen. Dass sie Sängerin werden wollte, wusste die russische Sopranistin Natalia Ushakova bereits mit vier Jahren: „Ich war immer das Kasperle, wollte im Mittelpunkt stehen, habe gesungen und gelacht und die Leute unterhalten", erinnert sie sich. Und fügt hinzu, dass es ein Privileg ist zu wissen, was man in seinem Leben tun möchte, dass das Singen für sie eine Gabe Gottes ist. Dieser Wunsch zu Singen führte sie bis an die Wiener Staatsoper, an der sie im März dieses Jahres kurzfristig als Violetta einsprang, ein bejubeltes Debüt feierte – und sich damit einen Traum erfüllte. Dass sie dorthin kam, ist jedoch nicht nur Zeichen ihres Könnens und glücklicher Fügungen, sondern ebenso ihrem Willen, der großen Disziplin und Kompromisslosigkeit sich selbst gegenüber geschuldet. Aufgewachsen bei ihren Großeltern in Usbe kistan, folgte sie zunächst deren Wunsch nach einer ‚sicheren Berufsausbildung‘ und begann 16-jährig ein Studium an der Technischen Universität in Taschkent, das sie mit einer Arbeit zu topologisch-graphischen Modellen abschloss. Statt ihre Abschlussarbeit bei einer Tagung in Berlin zu präsentieren, fuhr sie heimlich nach St. Petersburg zur Aufnahmeprüfung am dortigen Konservatorium. Sie erhielt auf Anhieb einen der begehrten Studienplätze, studierte vier Jahre und wurde dann Mitglied am Opernstudio in Graz. Um das Studium in St. Petersburg finanzieren zu können, stand sie morgens um halb fünf auf, um vor dem Unterricht noch putzen zu gehen, auch in Österreich hielt sie sich anfangs auf diese Weise über Wasser. Ihren Kontakt nach Russland verlor sie von Graz aus nicht, sondern sang weiter am Marinskij-Theater in St. Petersburg. Auch ihr Debüt an der Met und der Mailänder Scala – „dieses Haus hat rote Mauern, von all dem Blut, das die Sänger dort schwitzen" – fiel in diese Jahre. Eine wichtige Station war die Oper in Hannover. Dort traf sie auf außergewöhnliche künstlerische Herausforderungen, die viel dazu beitrugen, ihr persönliches Profil als Opernsängerin zu entwickeln – berühmt wurde ihre Violetta in Calixto Bieitos Inszenierung von „La traviata". Darüber hinaus fand sie in dem Team um Albrecht Puhlmann Menschen, mit denen sie sich über die Arbeit hinaus verbunden fühlt: „meine Familie", wie sie sagt. So kann man hoffen, dass sie auch in Stuttgart häufig zu hören sein wird, wie bereits als Cio-Cio-San in „Madama Butterfly" und als Desdemona in „Otello" – beide Male in beeindruckender Gestaltung von Partie und Rolle.